【本巣市民へのご案内】令和7年度本巣市定額減税補足給付金(不足額給付)

- [更新日:]

- ID:2837

給付金の受付は終了しました。

不足額給付の概要

不足額給付は、令和6年度本巣市定額減税補足給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、国の重点支援地方交付金を活用し、その差額を支給するものです。

※ 本巣市で給付⾦の対象となる⽅は、令和7年度個⼈住⺠税が本巣市で課税・⾮課税決定される⽅に限ります。

支給対象者

令和7年(2025年)1月1日現在、本巣市の令和7年度(2025年度)個人住民税の納税義務者で、かつ、以下の「不足額給付対象者1」または「不足額給付対象者2」に該当する方に支給します。

ただし、以下の方は対象外となります。

- 令和7年(2025年)1月1日時点で非居住者または死亡している方

- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方

不足額給付対象者1

当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

| 支給対象となりうる例 | 不足額給付額算定時の状況 |

|---|---|

| 令和6年中に退職/休職/転職をした | 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得による)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得による)」となった場合 |

| こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した | 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった場合 |

| 令和6年度個人住民税の修正申告をした | 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した場合 |

令和6年分所得税額(定額減税前)と令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。

また、令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付額は、必ずしも一致するものではありません。

不足額給付対象者2

次の1.から3.の条件全てに該当する方

- 令和6年分所得税および令和6年度個⼈住⺠税所得割ともに定額減税前の税額が0円であること

- 税制度上「扶養親族」の対象外であること(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)

- 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと

※令和5年度および令和6年度に実施した住民税非課税および均等割のみ課税世帯への給付を指します。ただし、令和5年度および令和6年度に実施した3万円給付は除きます。

不足額給付額

不足額給付対象者1

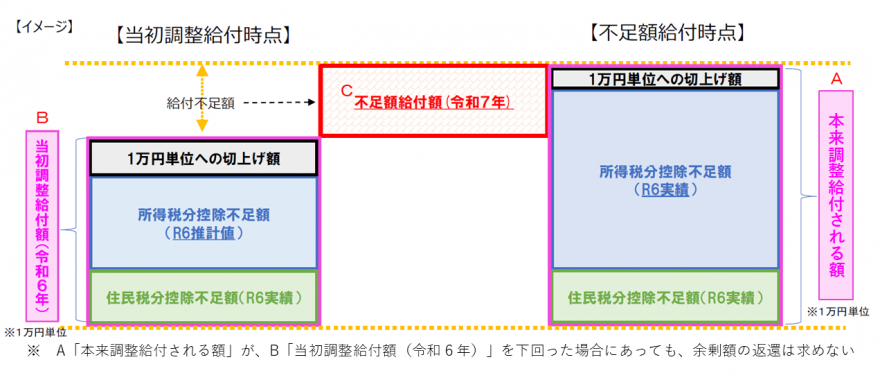

下図のとおり、A「本来調整給付される額」と、令和6年に給付したB「当初調整給付額(令和6年)」を⽐べ、不⾜額をC「不⾜額給付額(令和7年)」として⽀給します。

【A】本来調整給付される額の算定

次の(1)と(2)の合算額を1万円単位に切り上げて算定します。

(1)所得税分定額減税可能額−令和6年分確定所得税額(令和6年中所得による)

(2)個人住民税分定額減税可能額−令和6年度分個人住民税所得割額(令和5年中所得による)

(※1)令和6年分確定所得税額は、国が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、原則として、令和7年度分個人住民税の課税状況(令和6年中所得による)から推計しています。(※2)一方の税額が0円の場合でも、(1)および(2)について算定します。(※3)(1)・(2)がマイナスの場合は0円とします。

【B】当初調整給付額の算定

次の(3)と(4)の合算額を1万円単位に切り上げて算定します。

(3)所得税分定額減税可能額−令和6年分推計所得税額(令和5年中所得による)

(4)個人住民税分定額減税可能額−令和6年度分個人住民税所得割額(令和5年中所得による)

(※1)令和6年分推計所得税額は、国が提供する「調整給付のための算定ツール」を用いて、令和6年度分個人住民税の課税状況(令和5年中所得による)から推計しています。(※2)一方の税額が0円の場合でも、(3)および(4)について算定します。(※3)(3)・(4)がマイナスの場合は0円とします。

【定額減税可能額の算定方法】

所得税分=3万円×減税対象人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む))

個人住民税分=1万円×減税対象人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む))

(※1)同一生計配偶者、控除対象配偶者および扶養親族は国外居住者を除く。(※2)所得税分における扶養親族数は、A:令和7年度住民税課税資料、B:令和6年度住民税課税資料によります。(※3)個人住民税分における扶養親族数は、A・Bともに令和6年度住民税課税資料によります。

不足額給付対象者2

原則4万円

※ 令和6年1⽉1⽇時点で国外居住者であった場合は3万円

※ 既に本人または扶養親族等として、定額減税または当初調整給付を受ける対象となっていた場合は、その分が減額されます。

申請手続きについて

支給確認書が届いた方

不足額給付1の対象と思われる人には令和7年8月13日(水)から順次、支給確認書を発送します。

お手元に届き次第、同封のチラシを参照のうえ、令和7年10月31日(金)(当日消印有効)までにご返送ください。

また、支給確認書は、インターネットによる電子申請が可能です。

電子申請に関するご案内は、支給確認書に同封いたします。

| 提出書類 | 内容 | 必要な場合 | 電子申請の場合 |

|---|---|---|---|

| 1.支給確認書 | 【誓約事項・確認事項】は該当する方のみチェックしてください。 支給金額などを確認いただき、記載内容に異議がないことを署名してください。(氏名、確認日、電話番号) | 調整給付金(不足額給付分)支給確認書の交付を受けた場合 | 確認書番号を確認いただくのみで、支給確認書を返送いただく必要はありません。 |

| 2.振込先金融機関口座確認書類の写し | 通帳かキャッシュカード(受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人カナがわかる書類)のいずれか1点の写しを添付してください (原則として納税義務者本人名義の口座に限ります) | ・支給口座が空白の場合 ・支給口座を変更する場合 であって、公金受取口座を利用しない場合 | 通帳やキャッシュカード等口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人カナ)をすべて確認することができる画像のアップロード |

| 3.本人確認書類の写し | 口座名義人(納税義務者)の氏名・住所がわかる本人確認書類のいずれか1点の写しを添付してください (運転免許証、健康保険証(資格確認書も可)、マイナンバーカード(顔写真の面のみ)、介護保険証など) | ・支給口座が空白の場合 ・支給口座を変更する場合 であって、公金受取口座を利用しない場合 | 口座名義人(納税義務者)の氏名・住所がわかる本人確認書類の画像のアップロード (運転免許証、健康保険証(資格確認書も可)、マイナンバーカード(顔写真の面のみ)、介護保険証など) |

要申請の方

不足額給付1の対象者のうち、令和6年1月2日以降に本巣市に転入をした一部の人や、不足額給付2の対象者については、確認書が届かない場合があります。

ご自身にて受付期限までに、申請をしていただく必要がありますので、支給要件をご確認ください。

ご自身が対象かどうかご不明な場合は、「問い合わせフォーム(別ウインドウで開く)」より問い合わせてください。

令和6年1月2日以降に本巣市に転入した人で、確認書が届いていない人

- 下記より申請書(転入者)をダウンロードし、紙ベースで記入のうえ、ご提出ください。

- 必要書類は、申請書(転入者)裏面をよくご確認のうえ、不備のないように提出をしてください。

所得48万円超など扶養親族になれず、不足額給付2の要件を満たす人

- 下記より申請書(不足額給付2)をダウンロードし、紙ベースで記入のうえ、ご提出ください。

- 必要書類は、申請書(不足額給付2)裏面をよくご確認のうえ、不備のないように提出をしてください。

給付金受付相談窓口

下記期間について、給付金受付相談窓口を開設しています。

| 受付期間 | 令和7年8月18日(月)から令和7年10月31日(金)まで(平日のみ) |

|---|---|

| 受付時間 | 午前9時から午後5時まで |

| 場 所 | 本庁舎1階会議室1 |

支給方法

支給確認書、申請書の受付後、審査を経て、概ね3週間程度で支給します。(書類に不備がある場合を除く)

※審査に日数がかかる場合がございます。振り込み通知はございませんので、通帳などでご確認ください。

提出先

<来庁する場合>

上記、給付金受付相談窓口

<郵送する場合>

〒501-0491

本巣市早野255番地 本巣市役所 福祉支援課 社会福祉係

受付期間

令和7年8月18日(月)から令和7年10月31日(金)までの平日 午前9時から午後5時まで

郵送の場合は、当日消印有効です。

お問い合わせフォーム

納税義務者の状況(課税状況や世帯状況など)により、本給付金の支給対象者になるかどうか、対象者となった場合の給付金額が変わります。

ご自身が対象なのかどうか、確認書の金額に誤りがあると思われる場合などは、課税資料等をご準備のうえ、本フォームより問い合わせてください。

福祉支援課にお電話をいただいても、即時の回答はいたしかねますので予めご了承ください。

その他の留意事項

- 本給付金の手続きのためATMの操作をお願いすることはありません。市の職員が訪問や郵便によりキャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号を聞き出すことはありません。

- 受付期間終了後に書類の提出があった場合や、書類の不備がある場合は、給付を受けることができませんので、受付締切の期日(令和7年10月31日)までに十分余裕をもってご提出ください。

- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合や虚偽の申請であることが判明した場合には、支給した給付金の返還を求めます。

- この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)に基づき、差押禁止等となっているとともに、所得税等の課税の対象ではありません。

お問い合わせ

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます