過去のふるさと学習ロマンプロジェクト

- [更新日:]

- ID:1122

平成31年3月3日船来山古墳群デジタル教材視聴会・閉講式を開催しました

岐阜大学教育学部との連携事業による学生作成のデジタル教材(事前学習用)を視聴しました。

クイズ形式の教材、古墳の大きさをナゴヤドーム、電車の大きさに例えて見せる教材など、分かりやすくて楽しく勉強ができるという意見が多く挙がりました。

閉講式を行いました。ぜひ「こども学芸員」になっていただきたいです。

平成30年12月8日 里山ワークショップ「竹を活用しよう」を開催しました

伐採した竹の活用法を岐阜農林高等学校森林科学科の生徒の皆様に講座を開催いただきました。

今回はマダケを使って竹の水鉄砲を作りました。高校生と小中学生の受講生と組んで多世代のワークショップになりました。

造った水鉄砲で的に打ってみるなどの体験を行いました。

竹馬体験では初めて竹馬に乗る受講生も多かったですが、高校生のサポートのもと乗れるようになりました。

寒い日でしたが寒さを吹き飛ばす楽しい体験になりました。

平成30年11月23日 船来山古墳群スケルトン教材を改良しようを開催しました

クリアファイルと古墳分布図を組み合わせたスケルトン教材について、出土品と結びつけるワークショップを開催しました。

展示品をよく観察して、古墳に葬られた豪族の身分や力の違いによって古墳ごとに出土品が違うことが分かりました。

どの出土品が特徴があるか、古墳分布図に反映させるかを話し合いました。

平成30年11月10日船来山古墳群清掃活動 船来山から濃尾平野を眺めよう 古代米収穫祭を開催しました

船来山古墳群でロマンプロジェクト受講生、岐阜県立岐阜農林高等学校森林科学科生徒の皆様、ボランティアの皆様と清掃活動を行いました。

古墳の中にまで生えてしまっていた雑草や竹を切る活動を行いました。

船来山58号墳の様子

古墳が見違えるようにきれいになりました。

活動の後は収穫祭を行いました。バーベキューと収穫した古代米を炊き込んだおにぎりをほおばりました。

平成30年8月11日発掘体験と古墳めぐりを開催しました

現在発掘調査中の番場遺跡で発掘体験を行いました。また法林寺此奥古墳群と宗慶大塚古墳をバスでめぐりました。

宗慶大塚古墳ではこども学芸員が解説しました。立派に説明できました。

番場遺跡では第50号竪穴住居を児童11名で掘りました。土器を掘り当てた受講生もおり歓声が上がりました。

平成30年7月16日船来山古墳群の未来を探る 名古屋市志段味古墳群を見学

名古屋市教育委員会深谷淳学芸員に解説いただき、整備された志段味古墳群を見学しました。

志段味大塚古墳では古墳の上に登り、復元された埴輪や木棺を見学しました。またアプリしだみクエストも体験させていただきました。

白鳥塚古墳ではヤマトタケルにまつわる伝説を教えていただきました。サインや看板の配置なども勉強になりました。

平成30年6月16日歴史文化探訪セミナーでこども学芸員が発表しました

「前方後円墳の時代と古代人の暮らし」という演題で、こども学芸員3名が発表しました。

62名の参加者の前でも大きな声で立派に発表できました。

講演後は古墳時代の人母との暮らしを学ぶために、赤米をバケツ田んぼに植えました。

受講生に育てていただき、11月の講座の中で収穫する予定です。

平成30年度こども学芸員認定式と開講式を開催しました

3人のこども学芸員が誕生しました。また今年度の受講生(こども学芸員研修生)が誕生しました。

開講式後船来山ウォークを行い、船来山古墳群の古墳の石や石切り場から切り出された石が名古屋城石垣になった歴史を学びました。船来山山中の現地の古墳も見学し歴史を体感しました。

平成30年度ふるさと学習ロマンプロジェクト受講生を募集します

本巣市の素晴らしい歴史を一緒に学びましょう。会員登録と年間講座の募集は随時受け付けています。

参加や途中加入もできます。まずは問い合わせてください。

| 日にち | 時間 | 内容 | 集合場所 |

|---|---|---|---|

| 4月22日(日) | 9時30分から12時0分 | 開講式、船来山ウォーク「船来山と名古屋城石垣普請石切り場・刻文の歴史を学ぼう」 | 古墳と柿の館 |

5月3日(祝木) | 10時0分から12時0分 | 船来山古墳群の現地を体感する!スケルトン教材で学ぼう | 古墳と柿の館 |

| 6月16日(土) | 13時30分から16時0分 | 春の歴史文化探訪セミナー「前方後円墳の時代と古代人のくらし、古代米田植え体験」 講師 本巣市職員、船来山古墳群ボランティア、こども学芸員 | 富有柿の里視聴覚室 |

| 7月15日(日) | 7時30分から19時0分 | 船来山古墳群の未来を探る!名古屋市志段味古墳群見学 | 本巣市役所本庁舎 |

| 8月11日(祝土) | 9時30分から12時0分 | 発掘体験と本巣市古墳めぐり(バスで古墳をめぐります) | 古墳と柿の館 |

| 9月29日(土) 大雨の場合は30日 | 13時30分から16時0分 | 船来山ウォーク「船来山から織部の里まで歩こう」山口の街並みと用水の歴史を学ぶ | 古墳と柿の館 |

11月10日(土) | 9時0分から15時0分 | 船来山古墳群清掃活動「船来山古墳群から濃尾平野を眺めよう!古代米収穫祭」 | 古墳と柿の館 船来山・富有柿センター |

| 11月23日(祝木) | 10時0分から12時0分 | 船来山古墳群秋の歴史体験教室「岐阜大学学生が開発した船来山古墳群デジタル教材を体験しよう」 | 古墳と柿の館 |

12月8日(土) | 13時30分から16時0分 | 船来山里山ワークショップ「紅葉の船来山と里山の恵みを体験・竹細工に挑戦しよう」講師:岐阜県立岐阜農林高等学校森林科学科 | 古墳と柿の館 |

| 3月3日(日) | 9時30分から12時0分 | 閉講式・本巣市古墳めぐり | 古墳と柿の館 |

岐阜県本巣市下真桑1000 電話058-323-7764 ファックス058-323-2964

email:shakai-kyouiku@city.motosu.lg.jp

社会教育課 担当:恩田

3月4日平成29年度ふるさと学習ロマンプロジェクト閉講式を開催しました

今年度は初めて3人のこども学芸員が誕生しました。修了証が手渡されました。

こども学芸員の皆様には早速始動いただき、2カ月後の5月3日から始まる船来山古墳群特別開館にて会場で来館者への案内をしていただきます。

このほか今年度岐阜大学教育学部の今井准教授との連携により誕生した「船来山古墳群デジタル教材」を視聴しました。

11月に今井准教授にお越しいただきデジタル教材についての講座を開催いただきましたが、今回は学んだ内容が良くわかる教材となっていて好評でした。ぜひ古墳の教材として常時閲覧できるようにしてほしいという声があがりました。

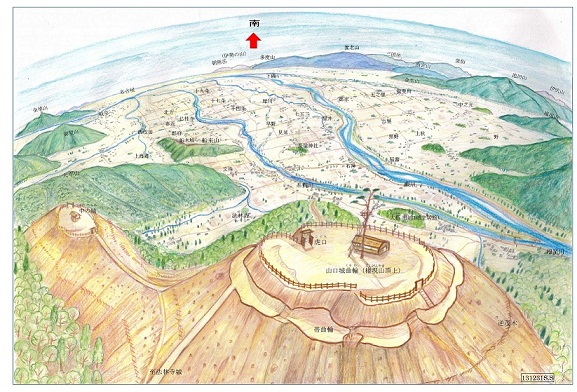

11月11日(土)船来山から濃尾平野をながめよう!船来山古墳群清掃活動・古代米収穫祭を開催しました

船来山古墳群の草刈り・清掃活動と古墳時代の様子を学ぶ講座を開催しました。小学生から大人まで28人が参加しました。

当日は天候に恵まれ、素晴らしい濃尾平野の眺めを体感することができました。

のぼり口の道中には枯木が道をふさいでおり、名古屋城石垣普請の際の巨石に引っかかっていました。下に神社があるのですが巨石が守ってくれたようです。今回も岐阜農林高校森林科学科の皆様の道具が大活躍し、枯木も全部切ってもらえました。

わずか1時間余りの草刈り作業できれいになりました。毎年の活動のせいか、雑草の生える量も減ってきたようです。今回は来年に備えて徹底的に草を刈りました。中には古墳の中まで竹が生えてしまっているものもありました。今回はあきらめましたが、竹林の侵入は大きな課題です。

受講生が大切に育ててきた古代米の稲刈りをしました。白米と炊き込んだおにぎりして食べました。毎日水やりをしたおかげで豊作で、味も格別でした。バーベキューでは岐阜農林高校の皆様が火入れから後片付けまでリーダーシップをとってくれました。古墳現地と古墳時代の人々が食べていた古代米を体感することで、古墳時代の人々に思いをはせることができました。

問い合わせ:岐阜県本巣市下真桑1000 電話058-323-7764 ファックス058-323-2964

email:shakai-kyouiku@city.motosu.lg.jp

本巣市教育委員会社会教育課 担当:恩田

10月1日(日)ぶらり「樽見鉄道」の旅「糸貫駅」から「船来山古墳群」まで歩こうを開催しました

10月1日に船来山古墳群と公共交通である樽見鉄道を結ぶ講座を行いました。

樽見鉄道糸貫駅から船来山古墳群を目指しました。

4月に開催した講座とは別のルートを開発し、糸貫川西岸側のルートを歩きました。

道中にはヒガンバナが咲き誇り、見事な赤い色の花が楽しめました。

8月11日(祝金)船来山64号墳測量調査体験・現地説明会を行いました

船来山64号墳について調査体験講座と現地説明会を行いました。

船来山64号墳は、測量調査の結果全長約25mの前方後方墳である可能性が高くなりました。

岐阜農林高等学校環境科学科の生徒と講座を行いました。20名の参加がありました。

船来山の中は山麓の気温と比べるとマイナス5度ほど違います。当日はそよ風が吹く中、森林効果も楽しみながら体験しました。

受講生と体験測量講座を行い、古墳の測量図を完成させました。世界で一つしかない市民の手で作られた測量図が完成しました。

7月16日(日)関市弥勒寺官衙遺跡群・池尻大塚古墳・塚原遺跡公園見学を開催しました

関市文化財保護センター所長田中弘志先生に案内いただき、壬申の乱と古代豪族身毛氏の歴史、弥勒寺官衙遺跡群と池尻大塚古墳について学びました。

これから整備が始まる弥勒寺官衙遺跡群について、行くたびに風景が変わっていくというお話を聞き夢が膨らみました。

塚原遺跡公園では伊藤聡先生より船来山古墳群と同じ時代の群集墳塚原古墳群の案内をいただきました。

この機会でしか聞けない貴重なお話を聞きとても勉強になりました。船来山古墳群にも還元していきたいです。

7月1日(土)ぶらりもとバスの旅古代寺院席田廃寺跡・古代の悠紀田・古代米を学ぶを開催しました

もとバスに乗って奈良時代、平安時代にかけて栄えた古代寺院席田廃寺跡の歴史と悠紀田の歴史をたどりました。現在の石原八幡神社を見学し、境内で古代瓦のかけらを拾いました。

席田廃寺跡推定地内の旧道をたどると、船来山古墳群までまっすぐ道が続いていました。

見学後悠紀田になぞらえて古代米(赤米)の田植え体験講座を行いました。11月まで育てて収穫祭を行う予定です。

5月3日(祝水)「船来山古墳群AR開発に向けたワークショップ」を開催しました

船来山古墳群の現地の古墳や出土品について、出土当時の様子や想像図を重ねて見られるようなAR,デジタルコンテンツの開発を目指し体験ワークショップを行いました。

まず他県で開発された遺跡めぐりパンフレットのアプリを体験し、感想を意見交流しました。

古墳と柿の館で船来山古墳群出土品を見学しながら、どの出土品でコンテンツを開発すると効果的かをワークシートに書き出していただき、意見交流しました。

いただいた意見は現在連携を図っている岐阜大学教育学部の今井准教授と学生へ伝えました。今後は今井准教授の実施科目「マルチメディア教材研究」の中でデジタルコンテンツを開発いただく予定です。

4月15日(土)樽見鉄道ともとバスでめぐる「船来山と舂稲神社の歴史を学ぼう」を開催しました

船来山から徒歩10分の本巣市民スポーツプラザもとバスバス停から出発しました。

樽見鉄道本巣駅まで10分程度で到着し、船来山から樽見鉄道までとても近いことを体験しました。

本巣駅から大垣行きに乗り換え糸貫駅で下車しました。糸貫駅から船来山まで歩く体験をしました。

雨の中出発しましたが糸貫駅で下車した頃から雨が上がり青空になりました。

青空の中船来山を目指しました。道中は船来山全景が見えるビューポイントがありました。

樽見鉄道糸貫駅から船来山までは舂稲神社などの見所がたくさんあります。県外や市外から来る方の気持ちになって体験しました。

舂稲神社では氏子の方から神社の歴史や舂稲神社の名前の由来を教えていただきました。

船来山山中の舂稲神社奥の院まで歩き奥の院の歴史を学びました。

3月4日(土)もとバスに乗って古墳めぐりを開催しました

バス停「西之門」で下車し、文殊古墳を見学しました。地権者の方のご好意で墳頂まで見学させていただきました。

文殊古墳からは南に船来山古墳群が良く見えます。記念撮影をさせていただきました。

最後に梅の花が見事な大亀寺にお伺いしました。ちょうど満開の時期でした。

1月14日(土)先進地視察関市塚原遺跡公園見学を開催しました

関市文化財保護センター李浩基氏に、縄文時代の竪穴住居跡を案内いただきました。

竪穴住居の中に入らせていただいたり、最新の説をご解説いただくなど特別な体験が出来ました。

雪化粧の竪穴住居を見学させていただきながら、維持管理の大変さを学びました。

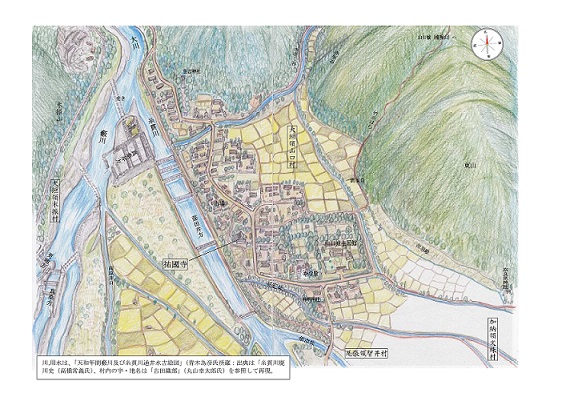

12月3日(土)山口の町並み探検を開催しました

語りべボランティアの先導のもと、江戸時代からの古い町並みをたどり、用水取入口まで歩きました。往復4kmでしたが小中学生の受講生も頑張って歩きました。

水争いの舞台となった神社も訪ねました。「火柱小右衛門伝説」の舞台となった場所です。

11月19日(土)草刈の成果!古墳クリスマスリース作り!

草刈ボランティア、古代米プロジェクトの成果を活かしてリース作りを行いました。勾玉オーナメントなどの古墳にちなんだオーナメントを飾りました。

今回のためにボランティアが新しく歴史創作紙芝居を作ってくださいました。

受講生は自分たちが12日に草刈ボランティアを行った横穴式石室を思い浮かべながら聞いていました。

「日本神話と古墳の話がこんなふうに結びつくとは知らなかった」と感想を語っていました。

11月12日(土)船来山古墳群清掃活動船来山から濃尾平野を眺めよう!を開催しました

岐阜農林高校森林科学科の皆様持参の大鎌が大活躍しました。小中学生の受講生も頑張りました。19日次回の講座のためのリース土台も出来ました。

池田山 金生山方面を望んで記念撮影。古墳の中までびっしり雑草が生えているため、丁寧な手作業での保全も必要です。

6月の講座で植えた古代米を収穫しました。古墳と柿の館の古代米展示を見ながら古代米の学習をしました。サポートしてくださる語りべボランティアの皆様のおかげで無事事故もなく開催できました。

本巣市ふるさと学習実践例のまとめを作成しました

現在までの取り組みをまとめました

ぜひごらんください。

9月11日古代の大豪族「本巣国造」に迫る神王社の歴史と日本の国技相撲を学ぼうを開催しました

樽見鉄道糸貫駅周辺の遺跡、文化資源を学ぶために、開催しました。14名が参加しました。

糸貫駅からは船来山古墳群がよく見えます。また船来山の中でも前方後円墳が集中している地域がよく見えます。

語りべボランティアの田宮さんの案内で、本巣市の地名の由来となった本巣国造の歴史と、本巣国造の祖神大根王が祀られたとの言い伝えがある神王社と祭礼行事のこども相撲を見学しました。

神王社から歩いて、かつての境内地や地元の方しか知らない昔の道をたどりました。旧神王社が大変大きな神社であったことを学びました。

また、現在も流れる馬伏川などの位置から、遺跡(神王寺神社遺跡)の中心と想像される地域について案内いただきました。将来の船来山古墳群の姿を考える上でも素晴らしい学習になりました。

7月16日船来山古墳群の未来を探る長野県大室古墳群見学を開催しました

現在本巣市が国指定史跡を目指している船来山古墳群の未来を探るために、長野県長野市大室古墳群を見学しました。川治教育長以下25名が参加しました(小学生5名、中学生2名、大人18名)。

当日は長野市教育委員会風間栄一氏、清水竜太氏の案内で、大室古墳群のムジナゴーロ周遊路とエントランスゾーンを見学しました。

大室谷支群の全容を教えていただいた後、ムジナゴーロ周遊路を見学しました。新聞にも掲載された有名な168号墳の前で記念撮影しました。

186号墳の前では古事記・日本書紀にある国生み神話の紙芝居を上演いただき、神話の世界と古墳とのかかわりについて教えていただきました。横穴式石室の中に入らせていただいて、黄泉の国の体験をしました。

エントランスゾーンでは、統一されたデザインの看板と、古墳を守るために古墳を避けて造られた遊歩道が整備されていました。間伐材のウッドチップを活用した遊歩道は、歩きやすく参加者に好評でした。もともと天井石が無い状態で出土した241号墳では、発掘調査の成果から合掌型石室の天井石が復元されていました

古墳の修復工事の際に、地元の小学校と連携して体験教室を交えながらやられたお話をきき、参加者の小学生もぜひやってみたいという意見がありました。里山の景観と古墳を活かしたゾーンや万葉集に出てくる草花と古墳のゾーンなど、船来山古墳群の未来を考える上でぜひお手本にしたいと話していました。

6月25日第5回目講座「古代米田植え体験!古代米の歴史と体への良い効果について学ぼう」を開催しました

古墳と柿の館で、船来山古墳群から出土した甑などの食事に関係する出土品を見学しました。語りべボランティアによる古代米の解説と、古代米の体に良い効果について学びました。

ボランティア手作りの早押しチャイムで古代米クイズを開催し、大盛況でした。

田植え体験では、バケツに土と水を入れて作ったバケツ田に、古代米を植えてお持ち帰りいただきました。

第8回目講座11月12日(土)まで育てていただき、収穫します。秋の収穫が楽しみです。

5月8日船来山の未来を探る!池田町願成寺西墳之越古墳群見学を開催しました

船来山58号墳を草刈りする様子

船来山19号墳を草刈後記念撮影

午前中は船来山古墳群の草刈ボランティアを行いました。船来山古墳群の現在の状況を現地で確認しました。

池田町教育委員会横幕大祐氏から願成寺西墳之越古墳群について学びました

願成寺西墳之越1号墳の石室に入って、古墳の大きさを学びました

池田町教育委員会横幕大祐氏の案内で、願成寺西墳之越古墳群について詳しく学びました。船来山古墳群と違って石室が大きく、使われている石一つ一つが大きなものでした。墳丘もきれいに残されていました。参加者18人全員が1号墳の石室に入れるくらい大きな古墳でした。

出土品も手に取って見せていただき、ここでしかできない貴重な体験をさせていただきました。

古墳を迂回して遊歩道が造られており、古墳群全体がきれいに草刈りをされていました。船来山古墳群の未来を探る上で、とてもよい先進地視察になりました。

5月5日本物の土器そっくりクッキードッキーづくりを開催しました

5月5日(祝こどもの日)に、ドッキ―考案者ヤミラ先生とドッキ―づくりワークショップを開催しました。

船来山古墳群出土土品をじっくり観察してから、ドッキーづくりに入りました。

今回は船来山古墳群ならではの、須恵器に似せた土器スエッキーに初めて挑戦しました。

須恵器のタタキの道具を使いながら模様をつけました。縄文ドッキ―はヤミラ先生お手製の縄文原体で模様をつけました。

いろいろな種類のドッキ―が完成しました。遺物カードに自分の名前を遺跡名として書いて、遺物袋に似せた袋に入れました。

焼けたドッキ―を袋に入れて持ち帰りました。

4月24日開講式・戦国時代の船来山「伊達政宗の師匠虎哉和尚と慈雲寺の歴史を学ぼう」を開催しました

慈雲寺ご住職から、伊達政宗の師匠となった虎哉和尚と慈雲寺とのかかわりを教えていただきました。

武田信玄の師匠になった岐秀和尚、快川和尚とも深いかかわりがあることを教えていただきました。

古墳時代だけでなく、戦国時代の船来山の歴史のすごさを学びました。

平成27年度活動の様子

3月1日ワークショップ成果報告会・閉講式を行いました

修了書授与が行われました。受講者は今年度の講座の感想を話し、色紙に感想を書きました。

1月16日 第13回講座 船来山24号墳出土鏡づくり・鏡チョコレート作りを開催しました

合金をチョコレートに変えた鏡チョコレートづくり 初登場の「変形三角縁六神鏡」の鋳型でもつくりました。

型からチョコレートを外した瞬間、「わぁーっ!」と歓声があがりました。

11月22日 第11回講座 銀の指輪づくり・古代象形文字ゲーム講座を開催しました

語りべボランティアが講師となり、銀の指輪づくりと古代象形文字ゲームを開催しました。

船来山古墳群の時代の人々になぞらえて、楽しく活動しました。

10月24日文殊の森、山口城跡清掃活動、秋の古代米収穫祭を開催しました

山口城跡まで歩き、ゴミを拾って清掃活動を行いました。山口城跡の山頂で記念撮影をしました。

清掃活動後、古代米(赤米)を地元でとれた文殊米と炊きました。文殊米は明治天皇へ献上された由緒のあるお米だそうです。

きれいに炊き上がりました。バーベキューを行い、秋の野菜と一緒に食べました。

古代米は血圧を下げる効果があるそうです。大人のボランティアも大満足でした。

10月12日教念寺遺跡発掘調査体験を行いました

現在本発掘調査中の教念寺遺跡にて、発掘調査体験を開催しました。

当日は、親子20名が参加しました。参加者は、スコップや三角ガリで実際に掘り、土器を取り出していました。

※教念寺遺跡とは、周知の埋蔵文化財文化財包蔵地教念寺遺跡のことです。縄文時代から近世までの複合遺跡です。教念寺跡ではありませんので、ご注意ください。

8月8日市民参加による世界でただ一つの古墳測量図が完成!船来山古墳群測量調査体験を行いました

8月8日船来山76号墳の測量調査体験を行いました。当日は現地説明会と合わせ、50名が参加しました。

岐阜農林高校環境科学科のご協力のもと、受講生は平板測量のやり方を教えてもらい、実際に古墳の測量を行いました。

測量図の完成後、76号墳の後方部の上で記念撮影

参加者の手で測量した等高線を引き、古墳の測量図が完成しました。

市民参加による、世界でただ一つの古墳測量図が完成しました。

7月18日 1300年前の歴史を学ぼう!遺跡の森の中の博物館を見学しよう!を開催しました

1300年前の遺跡、人々の名前が掲載された半布里戸籍のふるさと、富加町郷土資料館を見学しました。

戸籍に載っている人々の名前は、今の人々の名前とは全然違いました。

富加町教育委員会島田崇正氏より1300年前の人々の名前の読み方を教えていただきました

富加町中学生ボランティアがサポートし、大活躍でした

1300年前というと大昔に思えますが、702年の戸籍が作られた当時に65歳だった人は、637年生まれとなり、船来山古墳群で、まだ古墳が造られ続けていたころに生まれた人になります。

古墳時代の人々を考える上でも、とても良いお話を聞くことが出来ました。

古民家施設「まゆの家」で 懐かしい蚊帳を見学しながら

美濃加茂市教育委員会西尾円氏より企画展「里山の暮らしとともにある風景」を案内いただきました

弥生時代から古代の「尾崎遺跡」の遺跡の森の中にある、みのかも文化の森市民ミュージアムを見学しました。

遺跡の森の中にある立地条件を活かした展示、体験学習を開催されており、「里山」としての「船来山古墳群」を考える良い機会となりました。

美濃加茂市教育委員会藤村俊氏より、尾崎遺跡の案内をいただきました

尾崎遺跡から出土した竪穴住居跡を見学しました

尾崎遺跡から出土した古墳時代終わりごろ(7世紀)の須恵器に触れる体験をしました

みのかも文化の森内の「尾崎遺跡」を見学、体験しました。博物館の外の森の中で、出土した竪穴住居を見学したり、

「尾崎遺跡」から出土した須恵器の大甕に触れる特別な体験をさせていただきました。

参加者は、「当時の人は、飲み水や食事はどうやっていたんだろう?」「この大甕を使って飲み水を持ってきたんだろうか?」など、古墳時代、古代の人々の様子を想像していました。

6月28日(日)船来山古墳群ワークショップを開催しました。

当日は、52名が参加し、船来山の良いところ、船来山の魅力探しをして、発表しました。

参加者は、「船来山古墳群はたくさん魅力がある。本巣市全体の宝物になるといい。」と話していました。

5月9日(土)席田郡1300年記念の歴史文化探訪セミナーが行われました。

講師の北村安裕先生(岐阜聖徳学園大学)からは、「席田郡ができたことは、美濃や東海、日本全体や世界の歴史につながる」、「地域の歴史から日本全体や世界全体に目を広げていくと、歴史の勉強がもっと楽しくなります」というお話がありました。

5月2日(土)第2回講座を行いました。

開講式の清掃活動で刈り取った雑草で草木染をしました。

セイタカアワダチソウ、タンポポ、スイバ、ウラジロ・ワラビなどを煮出し、鮮やかな黄色や、桃色の色に仕上がりました。輪ゴムで絞りも入れて、素敵な作品に仕上がりました。

受講生は「雑草でこんな作品が出来るとは、びっくりです」と話していました。

4月26日(日)弥勒寺で開講式を行いました

4月26日(日)席田郡建郡1300年記念として、1300年前の古代瓦が出土した弥勒寺で、開講式を行いました。ご住職から、弥勒寺と船来山古墳群の歴史について教えていただき、境内周辺で出土した古代瓦を見せていただきました。開講式の後、船来山古墳群で清掃ボランティアを行いました。毎年の清掃ボランティアによって、雑草も少しづつ少なくなってきました。

ふるさと学習受講生の夏休み歴史研究作品を展示します

ふるさと学習ロマンプロジェクトでは、現在(平成27年1月)、13名の児童生徒が活動しています。

船来山古墳と柿の館(本巣市上保富有柿の里内)常設展示室にて、受講生の夏休み歴史研究作品を展示します。

5月1日(金)まで展示します。力作ばかり勢ぞろいしました。ぜひご覧ください。

平成26年度の活動の様子

平成26年度ふるさと学習閉講式を開催しました

4月からの講座を無事終了し、3月1日(日)に閉講式を行いました。

当日は、陶芸クラブの高木会長より、船来山古墳群をモチーフにした埴輪が贈呈されました。

閉講式終了後に、寄贈された埴輪と記念撮影を行いました。

閉講式の中では、現在、古墳と柿の館で行っている「ふるさと学習受講生作品展」を見学しました。

8月の講座船来山5号墳の古墳測量調査体験をもとにつくられた作品や、7月の和歌山県立紀伊風土記の丘・岩橋千塚古墳群見学をもとに作られた作品など、力作が並びました。

「ふるさと学習受講生作品展」は5月1日(金)まで展示します。ぜひご覧ください。

次回:4月26日(日)9時30分集合 平成27年度ふるさと学習開講式

集合場所:富有柿の里富有柿センター視聴覚室

会場:船木山弥勒寺(席田郡1300年記念)

12月13日(土)成瀬正勝先生(岐阜県文化財保護センター調査課長)を招き、船来山古墳群の特性、赤彩古墳、渡来人とのかかわりの可能性についてお話しいただきました。

船来山のある旧席田郡は、715年に渡来人を入植させ本巣郡から分かれて建郡されました。

来年2015年は、建郡1300年目の記念の年を迎えます。

1300年目に向け、また船来山古墳群の国指定をめざす上で、大きな一歩となるお話をいただきました。

11月30日(日)江戸時代からの街並みがよく残されている山口の街並みを徒歩で探検しました。

山口城主居館跡、山口鋳物師居住跡の近くを歩き、鉄宰(スラッグ)を拾いました。

現在でも道中には、昔の道標が残されています。参加者は、語りべボランティアの案内のもと、街並み歩きを楽しみました。

11月22日(土)ふるさと学習草刈ボランティアの成果!リースづくりを開催しました

リースの土台は、10月の船来山古墳群清掃ボランティアで刈り取った葛、アセビのツルで作ったものです。

7月に、当講座で植えた古代米も穂首刈りで収穫を行い、刈り取った稲藁も飾り付けました。

11月3日(祝)ふるさと学習第8回目講座(雨のため日程変更しました)を開催しました。

当日は晴天に恵まれ、16名の参加がありました。山頂まで清掃活動を行いながら登りました。

山城跡からの眺めはバツグンでした!今年度は法林寺城跡まで行くことができました。

10月11日(土)「船来山清掃ボランティア・古墳さがし・クリスマスリース材料さがし」が行われました。当日は受講生、地権者、ボランティア、企業ボランティア6社が参加され、28名の参加がありました。刈った草でリースの土台を作ることができました。

8月17日(日)船来山5号墳測量調査体験学習を行いました。当日は悪天候でしたが、65名の方が参加されました。現地説明ののち、岐阜農林高校生徒に参加いただき、「船来山古墳測量体験」を行いました。

小中学生、保護者の受講生が、高校生のサポートのもと、標高111.6mの等高線を測量し、測量図に書き込みました。

7月26日(土)「和歌山県岩橋千塚古墳群・紀伊風土記の丘」を見学しました。

40名が参加しました。船来山古墳群のように、いっぱい古墳がある古墳公園をボランティアの案内のもと見学しました。

7月5日(土)歴史体験教室「古代米体験石包丁づくり」・夏休み歴史研究相談会を行いました。

田植え体験22名、石包丁づくりに8名が参加しました。

5月10日(土)歴史文化探訪セミナーを行いました。島田崇正先生(富加町教育委員会)の講話と船来山62号墳を探検しました。

5月3日、第2回目の講座を開催しました。企画展「前方後円墳の世界」にちなみ、光る泥団子づくりを行いました。ピカピカのミガキのかかった泥団子が完成しました!

4月13日(日) 国指定根尾谷淡墨ザクラの前で、ふるさと学習開校式を行いました。

樹木医の浅野明浩さんからお話を聞きました。

語りべボランティア赤塚さんが、創作紙芝居「淡墨ザクラと船来山古墳群」を上演しました。

第49回さくら功労者受賞の藤原博龍さんが、50年以上もの淡墨ザクラ桜守の記録を見せてくださいました。巻物に描かれた日記を見学しました。国指定「能郷の能狂言」を見学し、古代本巣のロマンを体感しました。

平成25年度の活動の様子

3月8日閉講式を行いました。出席者へ修了証、記念品を授与しました。

全回出席の藤井さんへは、特別に記念品が授与されました。

座談会では、今年度の参加した感想をお話しいただき、色紙にまとめました。いただいた意見は、来年度、再来年度の講座へ、いかしていきます。

2月22日樽見鉄道に乗って、本巣市の古墳めぐりを行いました。

ふるさと学習第3回、6回で古墳測量体験学習を行った内容を、新しく看板にしました。当日は、船来山62号墳の新看板も見学しました。

1月25日第10回目講座を行いました。船来山古墳群で「はにわ」を発見しました。

岐阜農林高校の皆様と、古墳の等高線を測る測量体験を行いました。

12月14日第9回目講座を行いました。船来山古墳群を造った人々の人口が何人だったのか?計算しました!

11月23日第8回目講座を行いました。ふるさと学習で植えた古代米を石包丁で収穫しました。

11月9日の第7回目講座では、戦国武将になった気分で、山口城跡から船来山、濃尾平野を眺めました。

山口城跡からは、船来山が尾根続きのように見え、根尾川、本巣市見延(古代の美濃部郷推定地)が見晴らし良く見えました。

8月3日の第6回講座では、岐阜県立岐阜農林高等学校の皆様と、船来山古墳の測量体験を行いました。

受講生みんなで、標高58mの等高線を引きました。出来上がった測量図は、案内説明看板にして、来年の2月に古墳のそばに設置する予定です。

7月7日の第5回目講座では26名が参加し、船来山古墳群出土品の見学、所蔵図書の紹介と計8冊の歴史図書の貸し出しを行いました。

歴史体験教室では石包丁づくりと古代米田植え体験を行いました。11月23日の第8回目講座古代米収穫体験に使います。

6月9日(日)第4回講座 歴史文化探訪セミナー「骨が語る 古墳に葬られた人々」 先生の人体模型で楽しく体験しました。

5月18日(土)第3回講座 船来山古墳さがし・清掃ボランティア受講生が古墳の葺石を発見しました!

4月13日(土)淡墨公園で開講式と淡墨ザクラの見学を行い会員と語りべボランティアの25名が参加しました。

4月27日(土)第2回講座 船来山古墳群赤彩古墳の館企画展示の見学と歴史体験教室を行いました。